自分の力で何かを達成し、周りから高評価を得ているにも関わらず「自分なんて」と自信が持てないでいる人はたくさんいる。それは「謙遜」などという美しいものではなく、「インポスター症候群」と呼ばれるものだとしたら?

2019年11月のビジネスカンファレンスMASHING UP Vo.3では、ニューズピックス コミュニティマネージャーの佐藤裕美氏をモデレーターに迎え、Waris 共同代表の田中美和氏、&Co.,Ltd.代表取締役の横石崇氏を招いてトークセッションを開催。

NIGHT SESSION 1の1本目として「自分のトリセツ – キャリア編 自己を必要以上に過小評価していませんか?」と題し、インポスター症候群を緩和するためのワークも交えながら語り合った。

インポスター症候群とは?

自己評価が低くても、仕事で成果を出せていれば問題はないかもしれない。

成果を出すことはもちろん大切だが、このセッションでは、パフォーマンスの出し方ではな く「その上で自分の幸福度も高めていくにはどうすればいいかを考えて行けたら」と、セッション冒頭で観客に語りかけた佐藤氏。

コミュニティマネージャーを務めるニューズピックスでは、「カラフルキャリア」というダイバーシティを推進する取り組みも続けている。

そもそも、自己を過小評価するとはどういうことなのか。『日経ウーマン』編集部で多数の働く女性を取材したのち、フリーランスの女性と企業をマッチングするWarisの共同代表を務める田中氏はこう説明する。

「自分に自信が持てないという方には、今日のテーマでもあるインポスター症候群について考えてみてもらいたいと思います。インポスター症候群とは、自分の力で何かを達成したり、周囲から高く評価されていたりしていても、『自分にそんな能力はない』『私はそんなにすごくない』と、自分を過小評価してしまうことを指します」(田中氏)

謙遜とは違う、自己評価ができない状態

インポスター症候群は、男性にもあるが、特に女性に多い、と田中氏は続ける。 これまでのキャリア相談の経験でも、「感覚値で6~7割くらいの女性の方が『自己肯定感が低いです』と言います。そうでない方のほうが少ないと感じますね」と田中氏。

「インポスター/(英)imposter」とは、詐欺師、ペテン師という意味を持つ言葉だが、「つまり、周りの人が『田中さん、頑張っているよね、すごいよね』と言うけれど、私にはそんな能力はないのに、周りを騙しているような気がするという感覚ですね」(田中氏)

これには、テレビ局、雑誌、ポータルサイトなどのメディアを複数手がけ、年間100以上の講演を務めながら、自らを「自己肯定感ゼロの人間」だという横石氏も共感。

「 僕は『自己紹介2.0』(KADOKAWA)という自己紹介の本を書いたのですが、苦手だからこそ研究していただけなんです。自己紹介の達人みたいに思われるのですが、自分は自己紹介のペテン師なんじゃないかと思うことがあります。これは、謙遜とも違うと思うんですよね」と横石氏。

「確かに、インポスター症候群は、自分の状態をありのままに捉えられていない状態です。自分を冷静に理解した上で、あえてへりくだった表現をする謙遜とは違いますね」(田中氏)

インポスター症候群チェックリスト

会場では、インポスター症候群の自己チェックリストも紹介された。

- これまで仕事で達成してきたことは自分の実力ではないと思っている

- 自分は運が良かっただけ。周りが助けてくれただけだと感じている

- 自分はたいしたことのない人間だが、なぜか周りが過大評価しているようだ

など。田中氏が問いかけると、会場では手を挙げる人の姿が……。横石氏も「今の話を聞いて、それを思わない人がいるのか、と思ってしまうくらいです」とため息をついた。

では、インポスター症候群的なマインドセットを持っていると、どのようなデメリットがあるのだろうか?

頑張らないこと、頑張り過ぎること

インポスター症候群の問題は大きく2つあると田中氏は言う。

「ひとつは頑張らないこと、もうひとつは頑張り過ぎてしまうことです。“頑張らない”というのは、チャレンジしないこと。自分に自信がないので、管理職の打診がきたときに、『私、とてもそんな実力はないので、けっこうです』と断ってしまう。せっかくチャンスがきても、なかなかそれにチャレンジできないというのがひとつのデメリットです」(田中氏)

“頑張り過ぎる”とは、自分に自信がないため、「もっと頑張らないと周りに認めてもらえない、まだまだやっても足りない」と思いつめることだ。自分を追い込むことで体調を崩す場合もあり、バーンアウト(燃え尽き症候群)にもつながりかねない。

自分はどんな人間で、どんな価値があるのか

横石氏のように、インポスター症候群という自覚がなくても、本来の自分とは違う役割を演じていると感じる人は多いのではないだろうか。

「人格はひとつだけと思いがちだけど、そうじゃない。いろんな自分が共存しているし、そういう面を認めてしっかり捉えようという努力が必要ではないでしょうか 」(横石氏)

インポスター症候群を乗り越えていくには、「自分の価値や、自分がどういうカードを持っているかをきちんと把握することが大事」だと田中氏は指摘する。

「自分自身で気づく部分と、周囲の人との対話を通じて気づく部分の両軸から、自分を掘り下げていけるといいんじゃないかなと思います」(田中氏)。

自分をタグ化するワークショップ

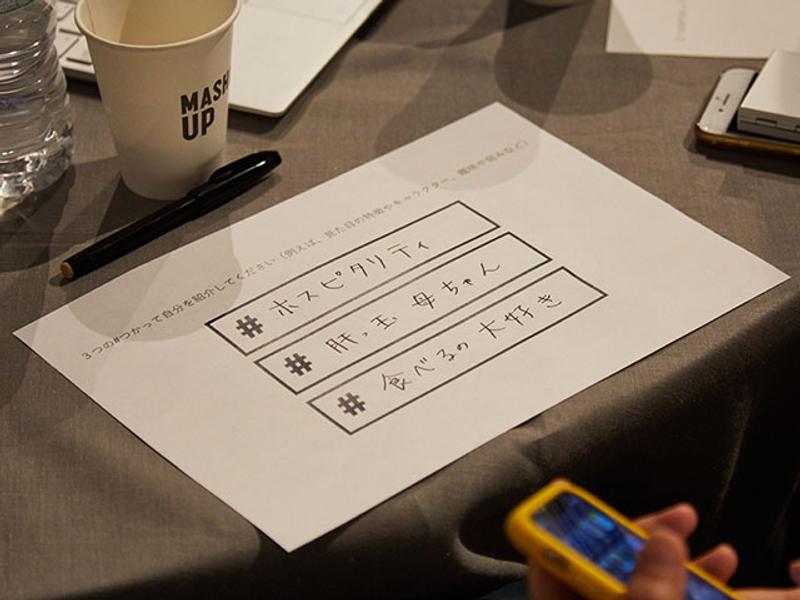

そこで、自分軸を掘り下げていくためのワークショップが横石氏から紹介された。プロノバの岡島悦子氏が提唱する「キャリアのタグ」を活用して、自分自身のキャリアの棚卸しをする、というものだ。

「タグというのは、TwitterやInstagramで活用されるハッシュタグのことです。自分自身のキャリアをタグ化していくことで、自分を知ることができます。また、それを使って自己紹介をすることで、相手の脳の中に、この人はどういう人かというのをインプットしやすくなり、検索によって、マッチングもしやすくなります」(横石氏)

横石氏は、 仕事を通じて取り組む「#働き方を変える」のほか、「#会議で発言できない」など、自分の弱い部分をタグ化するのもこのワークのおもしろさだ 。

#自己肯定感低め #克服

名刺の肩書きについているもの、田中氏なら「#共同代表」、「#キャリアコンサルタント」もタグになる。「#自己肯定感低め」を加えつつ、「#克服」というタグを同時につけて、共同創業のメンバーとともに、第3者も交えながら、お互いを深掘りするワークによって自信をつけたエピソードを紹介した。

佐藤氏は、「#パブリックリレーションズ」などの職業のほか、3人出産したあとに転職し、仕事と家庭を両立する上で「#母ちゃんかっこいい」と思ってもらえる仕事をしようと覚悟したことをタグ化。自己肯定感は低いものの、いいものがあるとそれにマッチした人に紹介したくなる「#おせっかいおばちゃん」も加えた。

比べてしまうのはダイバーシティがない場だから

属性・感情・弱い部分など、キャリアだけでなく、ライフに関するタグでもいい。会場では、自分をタグ化して、お互いに自己紹介をするワークショップが行われ、多いに盛り上がった。

その上で、「タグのおもしろさを人と比べてしまう場合は?」との参加者からの質問に、「私も比べてばかりです。でも、私の場合は、先ほどお話した“周囲との対話”を通して、ありのままの自分を受け入れられるようになりました。自分は人と違うということを、本当にお腹の底から理解するために、コーチングやカウンセリングを利用してもいいと思います」と田中氏。

横石氏は、「僕は比べてしまうと思ったら、そこから逃げるようにしています。相対化してしまうときって、似たような人が集まった、ダイバーシティがない状況だと思うのです。自分とはまったく違う人たちの中にいると、相対化する気も起こらないはずです」と指摘する。

凸凹こそ、愛してほしい

自分に関する3つのハッシュタグが、まったく同じという人はなかなかいない。「一人ひとり違うことが、その人の存在価値。そういうことを、タグや自己紹介を通じて、改めて認識できた時間でした」と田中氏。

「これからは凸凹な人ほど活躍できる時代。自分自身の活動を通して、凸凹の個性を愛してほしいというのが、僕からのメッセージです。今日は皆さんのいろいろな凸凹を見せてもらい、ありがとうございました」と横石氏は締めくくった。

どこでも、誰とでもできるワーク。ぜひ、社内やコミュニティ内でも実践してもらいたい。

MASHING UP vol.3

撮影/TAWARA(magNese)